- Modifications

- Liste des acronymes

- Sommaire

- Introduction

- Renseignements généraux

- Conclusions, analyse et recommandations

- Conclusion

- Annexe A. Conclusions et recommandations

- Partie 1 : Collecte et diffusion, par le SCRS, du renseignement sur l’ingérence étrangère de la RPC lors des élections fédérales de 2019 et de 2021

- Partie 2 : Le Groupe de travail MSRE et le groupe responsable du PPIEM

- Partie 3 : L’acheminement du renseignement sur l’ingérence étrangère de la RPC

- Partie 1 : Collecte et diffusion, par le SCRS, du renseignement sur l’ingérence étrangère de la RPC lors des élections fédérales de 2019 et de 2021

- Partie 2 : Le Groupe de travail MSRE et le groupe responsable du PPIEM

- Partie 3 : L’acheminement du renseignement sur l’ingérence étrangère de la RPC

Date de publication :

Modifications

En vertu de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (Loi sur l’OSSNR), l’Office de surveillance peut remettre au ministre concerné un rapport spécial portant sur tout enjeu relevant du mandat de l’OSSNR. Le ministre doit alors déposer le rapport spécial devant le Parlement dans les 15 jours de séance suivants.

Préalablement à la soumission d’un tel rapport, l’alinéa 52(1)(b) de la Loi sur l’OSSNR exige que l’Office de surveillance consulte les administrateurs généraux concernés pour veiller à ce que le rapport spécial ne contienne aucun renseignement dont la divulgation pourrait s’avérer préjudiciable pour la sécurité nationale, la défense nationale ou les relations internationales, ni aucune information qui soit protégée par le privilège lié au litige, le privilège du secret professionnel de l’avocat ou le secret professionnel de l’avocat et du notaire.

Le présent document est un rapport spécial que l’OSSNR a produit en application de l’article 40. Il s’agit d’une version révisée classifié qui a été remis au premier ministre le 5 mars 2024. En l’occurrence, les révisions apportées ont permis de retirer les informations pouvant s’avérer préjudiciables. Là où l’information pouvait simplement être retirée sans nuire à la lisibilité du document, l’OSSNR a remplacé le texte supprimé par une série de trois astérisques (***). Or, lorsqu’il a été nécessaire de contextualiser une suppression, l’OSSNR a modifié le texte en reformulant brièvement l’information qui avait été supprimée. Ces interventions sont signalées par l’ajout d’une série de trois astérisques au début et à la fin de la reformulation, et celle-ci est précédée et suivie de crochets (voir l’exemple ci-dessous).

EXEMPLE : [**Les parties révisées affichent des séries de trois astérisques qui précèdent et suivent la phrase, et la reformulation est entourée de crochets.**]

Liste des acronymes

| Abbreviation | Expansion |

|---|---|

| CEIPP | Critical Election Incident Public Protocol |

| CTSN | Canadian Top Secret Network |

| CST | Centre de la sécurité des télécommunications |

| SCRS | Service canadien du renseignement de sécurité |

| MDN | Ministère de la Défense nationale |

| DM | Deputy Minister |

| FI | Foreign Interference |

| AMC | Affaires mondiales Canada |

| HUMINT | Human Intelligence |

| IAS | Intelligence Assessment Secretariat |

| ISR | Independent Special Rapporteur |

| MP | Member of Parliament |

| NHQ | National Headquarters |

| NSIA | National Security and Intelligence Advisor |

| NSICOP | National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians |

| OSSNR | Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement |

| BCP | Bureau du Conseil privé |

| PRC | People’s Republic of China |

| PMO | Prime Minister’s Office |

| PSB | Protective Security Briefing |

| SP | Sécurité publique Canada |

| GRC | Gendarmerie royale du Canada |

| RRM | Rapid Response Mechanism |

| SIGINT | Signals Intelligence |

| SITE TF | Security and Intelligence Threats to Elections Task Force |

| TRM | Threat Reduction Measure |

| UFWD | United Front Work Department |

| Abréviation | Développement |

|---|---|

| AC | Administration centrale |

| AMC | Affaires mondiales Canada |

| BCP | Bureau du Conseil privé |

| CPM | Cabinet du premier ministre |

| CPSNR | Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement |

| CSNR | Conseiller à la sécurité nationale et au renseignement |

| CST | Centre de la sécurité des télécommunications |

| DER | Direction de l’évaluation du renseignement |

| DTFU | Département du travail du Front uni |

| GRC | Gendarmerie royale du Canada |

| GT MSRE | Groupe de travail sur les menaces en matière de sécurité et de renseignements visant les élections |

| HUMINT | Renseignement humain (Human Intelligence) |

| IE | Ingérence étrangère |

| MDN | Ministère de la Défense nationale |

| MRM | Mesure de réduction de la menace |

| MRR | Mécanisme de réponse rapide |

| OSSNR | Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement |

| PPIEM | Protocole public en cas d’incident électoral majeur |

| RCTS | Réseau canadien Très secret |

| RPC | République populaire de Chine |

| RSI | Rapporteur spécial indépendant |

| SCRS | Service canadien du renseignement de sécurité |

| SIGINT | Renseignement électromagnétique (Signals Intelligence) |

| SISP | Séance d’information sur la sécurité préventive |

| SM | Sous ministre |

| SP | Sécurité publique Canada |

Sommaire

La collectivité de la sécurité et du renseignement admet unanimement que l’ingérence politique étrangère est une menace considérable pour le Canada et que la République populaire de Chine (RPC) constitue l’un des principaux auteurs de ce type de menace qui pèse sur tous les ordres de gouvernement. Pourtant, le présent examen – lequel porte sur la façon dont le renseignement ayant trait à l’ingérence politique étrangère exercée par la RPC a été diffusé entre 2018 et 2023 (période qui englobe les deux dernières élections fédérales) – indique que les éléments constitutifs de cette collectivité manifestent, en interne et entre eux, d’importants désaccords quant à savoir si, quand et comment il convient de diffuser les renseignements dont chacun dispose.

En outre, ces désaccords et ces disparités se fondent sur un enjeu qui concerne l’ensemble de la collectivité de la sécurité et du renseignement : comment doit on aborder cette « zone grise » où les activités d’ingérence politique étrangère en viennent à ressembler aux activités courantes des sphères politique et diplomatique? En l’occurrence, l’OSSNR a relevé un certain nombre d’éléments indicateurs de cet enjeu pendant le déroulement de l’examen, notamment dans les décisions visant à établir s’il y avait lieu de diffuser l’information et comment il convenait de caractériser ce qui devait être diffusé. Le risque de qualifier de menace des manifestations politiques ou diplomatiques qui seraient pourtant légitimes a amené certains membres de la collectivité du renseignement à éviter de considérer certaines activités comme des activités de menace.

Intelligence is by its nature provisory. It does not constitute proof that the described activities took place, or took place in the manner suggested by the source(s) of the information. At the same time, the fact that it is ne contenait pas proof does not mean it should be withheld – by this standard, very little (if any) intelligence would ever be shared. What is required – between collection and dissemination – is an evaluation of the intelligence and a decision as to whether it should, or should not, be communicated in some way.

Pour ce qui a trait à la diffusion du renseignement concernant l’ingérence étrangère dans les élections, le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) a fait face à un dilemme. D’une part, l’information relative à l’ingérence étrangère dans les élections constituait une priorité pour le gouvernement, et le SCRS avait déployé son dispositif de collecte de sorte à mener son enquête sur le plan de l’ingérence politique étrangère. D’autre part, le SCRS reconnaissait la possibilité que la collecte et la diffusion de renseignement concernant les élections puissent également être interprétées comme des formes d’ingérence dans le processus électoral. Ainsi, une tension de fond demeure : toute mesure – notamment la diffusion de renseignement – prise par le SCRS avant ou pendant l’élection ne doit, ni en fait ni en apparence, influer sur celle ci.

Au sein du SCRS, cette dynamique était bien connue, mais elle n’est formellement abordée ni dans la politique ni dans les lignes directrices. Comme il était difficile de savoir, surtout pour les responsables de la collecte de renseignement, quels étaient les motifs généraux ou les politiques appelés à orienter les mesures de diffusion du renseignement sur l’ingérence politique étrangère, il devenait tout aussi difficile de savoir comment ces motifs et ces politiques devaient orienter chacune des décisions. Globalement au sein du SCRS, on avait de plus en plus l’impression que les règles et les décisions étaient établies, voire modifiées, malgré l’absence d’une stratégie ou d’orientations qui soient cohérentes.

L’OSSNR recommande que le SCRS conçoive une politique et une stratégie complètes s’appliquant à tous les aspects de la façon dont le SCRS se mobilise – à savoir lorsqu’il enquête, produit des rapports et réagit aux menaces – contre l’ingérence politique étrangère. En outre, ces outils rehausseraient le niveau de cohérence au sein de l’organisation. Ils indiqueraient aux intervenants du gouvernement du Canada que le SCRS a attentivement pris en compte tous les aspects de l’ingérence politique étrangère, particulièrement les difficultés qu’elle pose, mais aussi qu’il établit des rapports et prodigue des conseils suivant des normes et des seuils rationnellement établis.

Le SCRS est membre du Groupe de travail sur les menaces en matière de sécurité et de renseignements visant les élections (MSRE) en compagnie du Centre de la sécurité des télécommunications (CST), de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et d’Affaires mondiales Canada (AMC). L’une des principales fonctions du Groupe de travail est de remettre des rapports de renseignement coordonnés à un groupe de hauts fonctionnaires, à savoir le groupe responsable du Protocole public en cas d’incident électoral majeur (PPIEM), pendant la période de l’élection. Ces deux organes ont pour objet de recevoir et d’analyser le renseignement provenant de la collectivité du renseignement relativement à l’ingérence politique étrangère dans les élections fédérales, mais aussi de réagir audit renseignement.

Les visées du Groupe de travail MSRE et du groupe responsable du PPIEM ont été définies dans le but de remédier au problème global et systématique d’une ingérence qui est principalement exercée en ligne (à l’instar de ce que nous avons pu observer durant l’élection présidentielle américaine de 2016). Or, ces organes n’ont pas été en mesure s’attaquer adéquatement aux sources traditionnelles et humaines de l’ingérence exercée dans les circonscriptions. Ainsi, l’OSSNR recommande que le Groupe de travail MSRE et le groupe responsable du PPIEM fassent l’objet de mesures d’adaptation visant à leur permettre désormais de veiller à ce que les menaces liées à l’ingérence étrangère soient intégralement et adéquatement prises en charge.

En contexte non électoral, la collectivité du renseignement collecte régulièrement du renseignement sur l’ingérence politique étrangère de la RPC. Ce renseignement est échangé horizontalement, au sein de la collectivité, ainsi que verticalement, avec les principaux décideurs, notamment les représentants élus.

Au cours de la période visée par l’examen, le SCRS n’a pas été en mesure de savoir exactement qui avait reçu et lu ses documents de renseignement. Cette absence de certitude est en partie attribuable à la multiplicité des systèmes de suivi interne qui sont employés par les ministères destinataires et qui n’ont possiblement pas été en mesure d’enregistrer ce type de données. Mais en définitive, c’est au destinateur de cette information sensible, en l’occurrence le SCRS, qu’il incombe de contrôler et de documenter les accès.

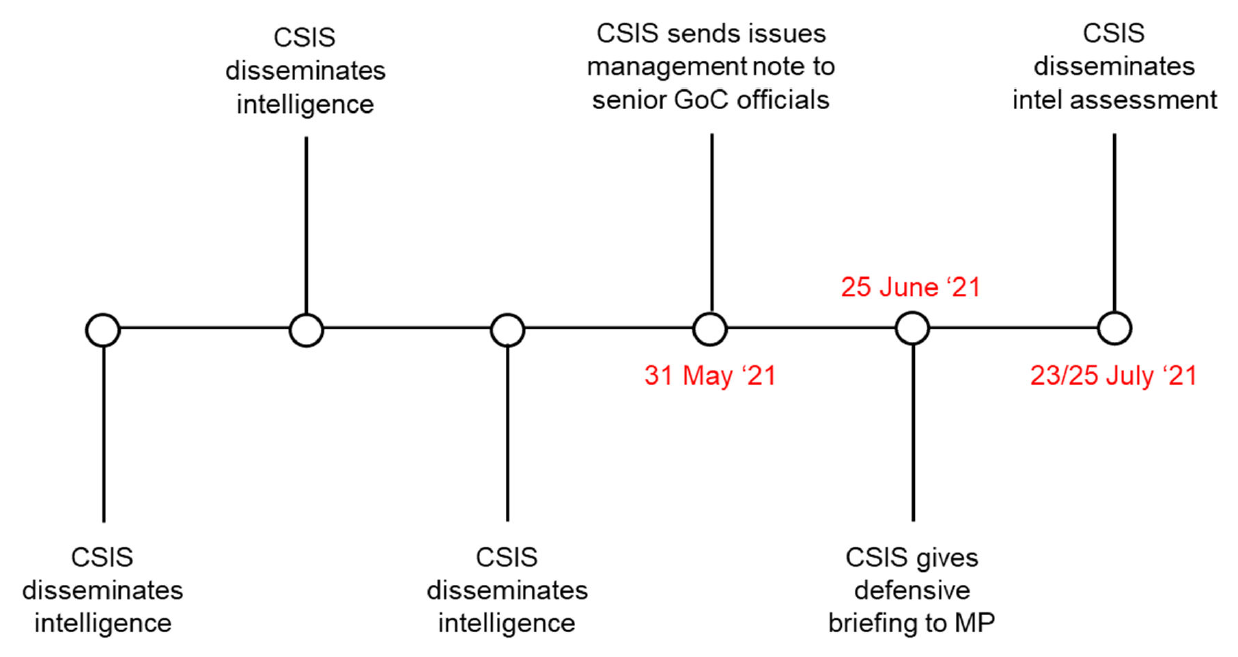

Le défaut de savoir ce qui a été reçu – et par qui – a eu des répercussions en donnant lieu, notamment, à la controverse autour du renseignement selon lequel la RPC ciblait un député en exercice.

Les médias et les propos du public concernant ce renseignement traitaient principalement de deux produits du SCRS : l’un émis en mai 2021, l’autre en juillet 2021. De fait, aucun des produits ne constituait le mécanisme par lequel le ministre et le sous ministre de la Sécurité publique devaient initialement être mis au courant des activités de menace que la RPC dirigeait contre ledit député et sa famille. Ce sont plutôt [**des renseignements du SCRS**] qui, [**avant mai 2021**], [**avaient**] trait au ciblage que la RPC exerçait à l’endroit du député en question. Le SCRS a envoyé [**ces renseignements**] des listes de destinataires, qui incluaient le sous ministre et le ministre de la Sécurité publique.

Sécurité publique a confirmé qu’au moins un [**expurgé**] avait été remis au Ministre [**avant mai**] 2021, probablement inséré dans une trousse de lecture produite hebdomadairement. Toutefois, le ministère n’a pas été en mesure de savoir ce qu’il était advenu [**expurgé**]. Or, cette situation est inadmissible. Ainsi, l’OSSNR recommande que soit mis en place un mécanisme élémentaire de responsabilisation par lequel le SCRS et Sécurité publique enregistreraient rigoureusement les données permettant de savoir qui a reçu les produits de renseignement et, le cas échéant, qui les a lus.

Dans le même temps, le suivi des produits de renseignement jusqu’à leurs destinataires n’est pas une panacée. Les utilisateurs devraient avoir un intérêt réel pour le renseignement qu’ils reçoivent et comprendre dans quelle mesure ce renseignement peut leur permettre de s’acquitter de leurs responsabilités respectives.

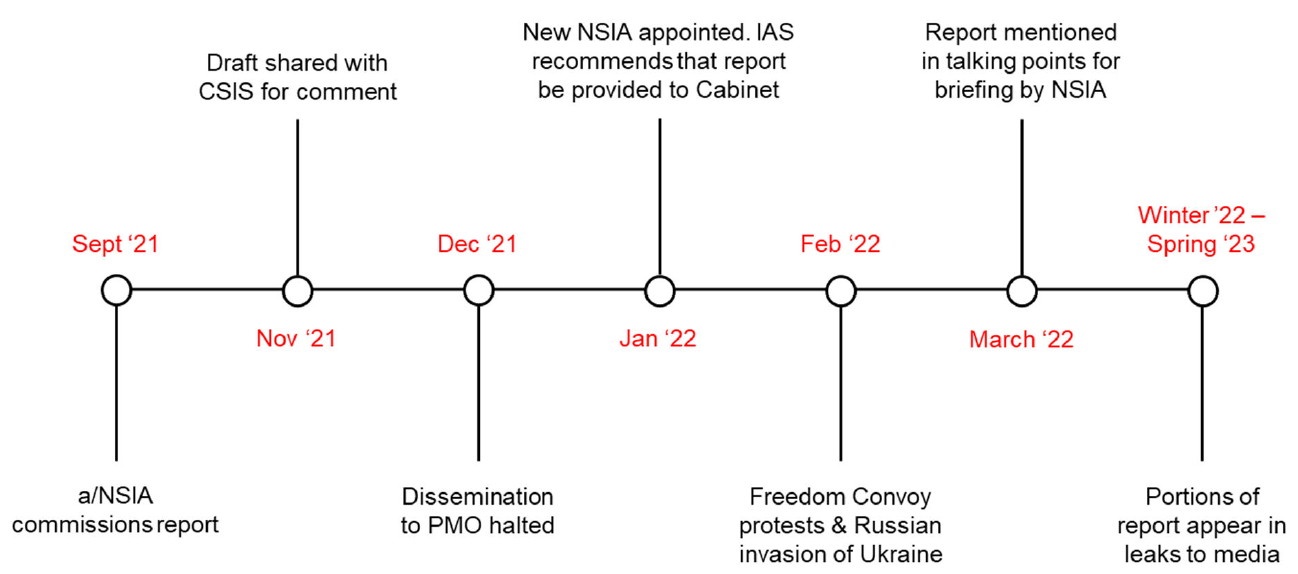

En 2021, des analystes du Bureau du Conseil privé et du SCRS ont produit des rapports qui devaient présenter une synthèse des activités d’ingérence étrangère de la RPC, mais que la conseillère à la sécurité nationale et au renseignement (CSNR) auprès du premier ministre a vus comme de simples comptes rendus d’activités diplomatiques courantes. Ce désaccord a joué un rôle dans le fait que certains des produits de renseignement ne se sont pas rendus à l’exécutif politique, notamment le premier ministre.

L’écart entre le point de vue du SCRS et celui du CSNR est important dans la mesure où cette question s’avère fondamentale. Or, le SCRS a produit des rapports suivant la collecte et l’analyse de renseignement concernant des activités dont il estimait qu’elles constituaient une menace envers la sécurité nationale. L’un des principaux utilisateurs de ces rapports (qui s’avère être l’intermédiaire par lequel le renseignement parvient au premier ministre) était en désaccord avec cette appréciation. En théorie, les engagements en matière d’intervention en cas d’ingérence politique étrangère sont relativement simples à comprendre. Mais en pratique, ils risquent de s’embrouiller si les divergences élémentaires quant à la nature de la menace deviennent monnaie courante au sein de la collectivité.

L’OSSNR recommande que les utilisateurs habituels du renseignement adoptent des mesures permettant d’accroître le niveau de compétence en matière d’exploitation du renseignement au sein de leurs ministères respectifs; il recommande également que la collectivité de la sécurité et du renseignement acquière une seule et même compréhension fonctionnelle de ce qui constitue de l’ingérence politique étrangère. Certes, le CSNR tient un rôle de coordonnateur au sein de la collectivité de la sécurité et du renseignement, mais les attributions de ce rôle ne sont toujours pas définies. Ainsi, la portée de son influence dans les décisions concernant la distribution des produits de renseignement du SCRS n’est pas clairement établie. Par conséquent, l’OSSNR recommande que le rôle du CSNR, pour ce qui a trait notamment aux décisions en matière de diffusion du renseignement, soit décrit dans un instrument juridique.

Introduction

Fondements législatifs

Le présent examen a été réalisé en application des autorisations visées aux alinéas 8(1)a) et 8(1)b) de la Loi sur l’Office de surveillance en matière de sécurité nationale et de renseignement (Loi sur l’OSSNR).

Portée de l’examen

La portée de l’examen s’étend à tout le renseignement portant sur l’ingérence exercée par la République populaire de Chine sur les institutions et les processus démocratiques fédéraux, de 2018 à 2023. L’accent a été mis expressément sur le cheminement que ce renseignement a suivi au sein du gouvernement, c’est à dire depuis le travail de ceux qui ont collecté le renseignement jusqu’aux utilisateurs dudit renseignement (les « clients »), à savoir certains cadres supérieurs de la fonction publique ainsi que des représentants élus.

Le présent examen traite, notamment, des ministères et organismes suivants :

- le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS);

- le Centre de la sécurité des télécommunications (CST);

- la Gendarmerie royale du Canada (GRC);

- Affaires mondiales Canada (AMC);

- Sécurité publique Canada (Sécurité publique, SP)

- le Bureau du Conseil privé (BCP).

Il s’agit là des membres principaux de la collectivité de la sécurité et du renseignement qui exercent un mandat se rapportant à l’ingérence étrangère dans les institutions et les processus démocratiques du Canada. L’examen a également tiré parti d’informations qu’Élections Canada (EC) a fournies au sujet de ses relations avec les ministères et organismes énumérés plus haut, mais il a aussi tiré parti de renseignements qu’EC a reçus de ces ministères et organismes.

Méthodologie

L’OSSNR a recueilli de l’information suivant diverses modalités, que voici :

- examen de documents (environ 17 000 documents);

- neuf (9) séances d’information;

- quatorze (14) entrevues;

- vingt et une (21) demandes d’information,

- notamment, des demandes de documents ainsi que des demandes de réponses écrites à diverses questions;

- accès direct à la base de données opérationnelle et au répertoire organisationnel du SCRS;

- accès direct à la base de données du CST contenant les rapports sur l’ingérence étrangère.

La Loi sur l’OSSNR autorise l’Office de surveillance à accéder à toute l’information, sauf aux documents confidentiels du Cabinet, dont dispose ou que contrôle l’entité visée par l’examen (ou l’entité examinée). De plus, cette loi autorise l’Office de surveillance à recevoir, de la part de l’entité examinée, tout document et toute explication qu’il juge nécessaire.

Au départ, l’OSSNR n’a pas demandé de recevoir les documents confidentiels du Cabinet dans la mesure où la portée de l’examen ne s’étendait pas aux réponses stratégiques du gouvernement en matière d’ingérence étrangère, se concentrant plutôt sur le cheminement de l’information au sein de l’appareil gouvernemental. Toutefois, dans son premier rapport public, le rapporteur spécial indépendant (RSI) sur l’ingérence étrangère, le très honorable David Johnston, a recommandé que l’OSSNR ait accès aux documents confidentiels du Cabinet qui lui avaient été remis aux fins de l’examen qu’il était chargé de réaliser. Dans la foulée de cette recommandation, l’OSSNR a écrit au premier ministre le 7 juin 2023 pour demander que tous les documents confidentiels du Cabinet se rapportant au sujet de son examen lui soient remis, et non seulement ceux reçus par le RSI.

Le 13 juin 2023, un arrêté en conseil autorisait la remise, à l’OSSNR, des documents confidentiels du Cabinet examinés par le RSI. Or, il convient de rappeler que la portée et l’objet de l’examen de l’OSSNR diffèrent de ceux du rapport déposé le 23 mai 2023 par le RSI. Le rapport du RSI se concentrait sur le renseignement qui avait trait à l’ingérence étrangère exercée pendant les 43e et 44e élections générales fédérales et qui avait été rapporté dans les médias. Souhaitant préserver l’intégrité de ses examens et garantir son indépendance, l’OSSNR ne pouvait pas se pencher sur une partie des documents confidentiels du Cabinet (ceux remis au RSI) sans examiner tous les autres documents confidentiels du Cabinet s’avérant pertinents, compte tenu précisément de la portée et de l’objet de son examen. La demande concernant la totalité des documents pertinents est restée sans réponse de la part du premier ministre. Par conséquent, l’OSSNR a refusé de se pencher sur le sous-ensemble de documents confidentiels du Cabinet qui lui avait été fourni. En considération de la portée du présent examen, l’OSSNR estime néanmoins avoir reçu toute l’information nécessaire pour étayer solidement son analyse, ses conclusions et ses recommandations. 8. Conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’OSSNR, l’Office de surveillance a coopéré avec le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (CPSNR) de sorte à éviter le double emploi s’agissant des travaux que les deux organismes réalisent dans le cadre de leurs examens respectifs sur l’ingérence étrangère.

Déclarations concernant l’examen

Le SCRS, le CST, la GRC, AMC et Sécurité publique ont répondu aux attentes de l’OSSNR sur le plan de la réactivité pendant le déroulement du présent examen. Quant au BCP, il n’a répondu aux attentes que partiellement en raison des retards qu’il a affichés lorsqu’il s’est agi de répondre aux demandes d’information de l’OSSNR.

Or, c'est conformément à ses attentes que l'OSSNR a été en mesure de vérifier l'information nécessaire au présent examen.

Renseignements généraux

À partir de l’automne de 2022, une série de reportages du journal The Globe and Mail et de Global News ont fait référence à des documents classifiés du SCRS portant sur l’ingérence étrangère de la RPC dans les institutions et les processus démocratiques du Canada, dans le cadre, en l’occurrence, des 43e et 44e élections fédérales. Ces reportages ont suscité des inquiétudes à l’égard de la réaction du gouvernement face à la menace que constitue l’ingérence étrangère, mais aussi quant à l’intégrité des institutions et processus démocratiques du Canada.

Le 9 mars 2023, l’OSSNR a annoncé qu’il amorcerait le présent examen portant sur la production et la diffusion du renseignement sur l’ingérence étrangère commise à l’occasion des 43e et 44e élections fédérales. L’examen devait se concentrer principalement sur le cheminement de cette information au sein du gouvernement, pour ensuite permettre de répondre à la question fondamentale : la collectivité de la sécurité et du renseignement a t elle adéquatement relayé l’information aux responsables de la protection des institutions et processus démocratiques du Canada contre les menaces d’ingérence étrangère? La granularité de cette question – laquelle requiert la comparaison entre les données brutes collectées et le renseignement ultérieurement diffusé dans les produits finis – se prêtait au mandat de l’OSSNR ainsi qu’aux accès que ce mandat procure, notamment l’accès direct aux systèmes du SCRS et la possibilité de discuter avec les agents de renseignement sur le terrain. On a jugé que certaines considérations générales d’ordre politique (par exemple, ce que les décideurs politiques ont fait ou décidé de ne pas faire de l’information qu’ils ont reçue) ne faisaient pas partie de la portée des travaux, mais qu’elles devraient être prises en compte par d’autres organismes chargés d’examiner les activités du présent domaine, notamment le CPSNR et la commission d’enquête dirigée par l’honorable Marie Josée Hogue. La question que pose l’OSSNR est fondamentale en cela qu’une réponse opérante nécessite une information qui soit adéquate.

Ingérence politique étrangère

L’ingérence étrangère comprend les activités secrètes, clandestines ou trompeuses que des acteurs étrangers mènent dans le but de promouvoir leurs intérêts, que ceux ci soient de nature stratégique, géopolitique ou économique, ou qu’ils relèvent de la sécurité. L’ingérence étrangère peut être exercée dans toutes les sphères de la société, notamment le secteur privé, le monde universitaire, les médias et le système politique. L’ingérence exercée dans cette dernière sphère, l’ingérence politique étrangère est un sous ensemble de ce que l’on conçoit plus généralement comme de l’ingérence étrangère.

Un exemple probant d’ingérence politique étrangère est la propagation, voire l’amplification de la désinformation dans les plateformes de médias sociaux, comme l’a fait la Russie pendant l’élection présidentielle américaine de 2016. Tout aussi répandues sont les formes « traditionnelles » (par des humains) d’ingérence qui comportent divers aspects, notamment : l’entretien de relations avec les personnalités politiques aux fins d’ingérence; le recrutement et la coercition de personnes travaillant dans le domaine politique (notamment le personnel ministériel); les dons en espèce versés illicitement, illégalement ou clandestinement à des politiciens ou à des partis politiques; et l’exercice de pressions sur les diasporas au moyen de menaces et de mesure d’intimidation.

Selon les propos tenus au sein de la collectivité de la sécurité et du renseignement, le plus important auteur d’ingérence étrangère (politique ou autre) au Canada est la RPC. En effet, la RPC mène systématiquement de vastes opérations d’ingérence dans tous les ordres de gouvernement. Ces activités sont généralement l’œuvre du Département du travail du Front uni (DTFU), dont la mission est, notamment, de façonner et d’influencer, à l’échelle mondiale, les perceptions à l’égard de la RPC ainsi que les politiques la concernant. Cette influence peut prendre une diversité de moyens selon des approches ouvertes ou secrètes. Le DTFU existe depuis des décennies, mais l’on reconnaît généralement que ses activités se sont intensifiées depuis l’accession de Xi Jinping à la direction permanente de la RPC, intensification qui coïncide avec l’accroissement des tensions entre la RPC et les États occidentaux, notamment le Canada.

Le SCRS produit des rapports sur l’ingérence étrangère depuis qu’il a été créé, en 1984. À l’article 2 de la Loi sur le SCRS, on trouve une définition des termes « menaces envers la sécurité du Canada » et « activités influencées par l’étranger », qui constituent des « activités qui sont préjudiciables [aux intérêts du Canada], et qui sont de nature clandestine ou trompeuse ou comportent des menaces envers quiconque ».

Par le passé, les rapports du SCRS sur l’ingérence étrangère de la RPC ont déjà suscité la controverse au sein du public. Ce fut le cas en 2010, lorsque Richard Fadden, alors directeur du SCRS, a fait des déclarations publiques concernant l’ingérence politique de la RPC au Canada, selon lesquelles le SCRS enquêtait sur bon nombre de politiciens dont on croyait qu’ils étaient [traduction] « sous l’influence d’un gouvernement étranger ». Ces commentaires ont suscité de nombreuses critiques exprimées publiquement, notamment celle venant du Comité permanent de la sécurité publique et nationale qui concluait que « [l]es allégations du directeur du SCRS ont nui à l’image de la classe politique et à celle de la communauté chinoise canadienne » .

Puis en, [**expurgé**], le SCRS a créé un bureau spécial appelé à enquêter sur l’ingérence étrangère de la RPC, [**Une phrase a été modifiée et une autre supprimée pour éliminer l’information préjudiciable. Ces phrases décrivaient l’organisation des enquête du SCRS.**]. Le SCRS a indiqué à l’OSSNR que le volume des activités d’ingérence étrangère était considérable, [**expurgé**].

Au cours des années suivantes, les enquêtes n’ont cessé d’évoluer sans compter que le niveau de sensibilité des enquêtes et des rapports concernant l’ingérence politique étrangère (comme le démontre la controverse entourant la déclaration de M. Fadden) demeure élevé. Cette tension – entre une tendance favorisant la progression des enquêtes en matière d’ingérence étrangère et une approche plutôt prudente tenant compte de la sensibilité des enjeux – est manifeste dans toutes les activités abordées dans le présent rapport. De par sa nature, le renseignement est transitoire. Il ne constitue pas en soi une preuve que les activités décrites ont eu lieu ou qu’elles ont eu lieu de la façon qui est décrite par les sources de l’information. Or, ce n’est pas parce qu’il a été collecté que le renseignement doit nécessairement être diffusé auprès des clients du gouvernement. En revanche, le fait qu’il ne constitue pas une preuve ne signifie pas pour autant qu’il devrait être ignoré – sinon, une infime partie du renseignement, voire aucun renseignement ne serait mis en commun. En définitive, il faudrait qu’entre la collecte et la diffusion, une évaluation du renseignement soit réalisée, permettant ainsi de prendre une décision éclairée quant à la diffusion ou à la non diffusion dudit renseignement et aux moyens de le diffuser, le cas échéant. Ce procédé de même que ce processus décisionnel s’avèrent essentiels aux fonctions de la collectivité de la sécurité et du renseignement. Ils sont au cœur du présent rapport d’examen.

Conclusions, analyse et recommandations

La présente section fait état des conclusions de l’examen, de l’analyse qui en a suivi et des recommandations de l’OSSNR :

- La partie 1 s’attarde à la diffusion, par le SCRS, du renseignement sur l’ingérence étrangère de la RPC lors des 43e et 44e élections fédérales. En l’occurrence, le principal objectif était d’évaluer le cheminement du renseignement. L’OSSNR a choisi de procéder à une analyse approfondie de trois cas précis. Les détails de ces cas et d’autres informations complémentaires ont été examinés par l’OSSNR, ce qui a permis de formuler des conclusions générales ayant trait à la diffusion du renseignement concernant l’ingérence politique étrangère de la RPC, puis d’émettre des recommandations générales à l’intention du SCRS concernant la gouvernance que le Service exerce dans ce domaine.

- Quant à la partie 2, elle aborde le rôle du Groupe de travail sur les menaces en matière de sécurité et de renseignement visant les élections (MSRE) et celui du groupe responsable du Protocole public en cas d’incident électoral majeur (PPIEM). Ces deux organes ont été créés pour recevoir et analyser le renseignement provenant de la collectivité du renseignement en vue d’intervenir. L’analyse met en évidence les lacunes et donne lieu à des recommandations visant à permettre à ces organes de se positionner avantageusement et de réagir adéquatement à la menace que constitue l’ingérence politique étrangère.

- Enfin, la partie 3 s’écarte du contexte des élections pour s’attarder plutôt au cheminement global qu’a suivi, de 2018 à 2023, le renseignement sur l’ingérence politique étrangère de la RPC au sein de la collectivité de la sécurité et du renseignement, ce qui comprend les fonctionnaires et les représentants élus. Une attention particulière est accordée aux méthodes de diffusion du SCRS ainsi qu’au rôle du conseiller à la sécurité nationale et au renseignement (CSNR) auprès du premier ministre. Cette analyse fait brièvement état de la diffusion du renseignement relatif aux activités de ciblage que la RPC a exercées à l’égard d’un député, et propose une évaluation de la diffusion de deux produits d’analyse approfondie du renseignement sur l’ingérence politique étrangère.

Une fois combinés, ces éléments apportent des éclaircissements sur les difficultés globales liées à la façon dont le renseignement sur l’ingérence politique étrangère de la RPC a cheminé au sein du gouvernement du Canada, pendant la période visée par l’examen.

Partie 1 : Collecte et diffusion, par le SCRS, du renseignement sur l’ingérence étrangère de la RPC lors des élections fédérales de 2019 et de 2021

L’OSSNR a examiné le renseignement produit par le SCRS, le CST, AMC, le BCP et la GRC relativement à l’ingérence étrangère exercée pendant la 43e et la 44e élections fédérales. Dans trois cas – un en 2019 et deux en 2021 –, l’OSSNR a examiné la façon dont le SCRS diffusait le renseignement aux entités concernées du gouvernement du Canada, ce qui comprend le Groupe de travail MSRE et le groupe responsable du PPIEM.

Étude de cas 1 (élection de 2019)

L’étude de cas 1 concerne le renseignement qui a été collecté, en appui à un candidat à l’élection fédérale, sur les activités d’ingérence étrangère que la RPC a exercées.

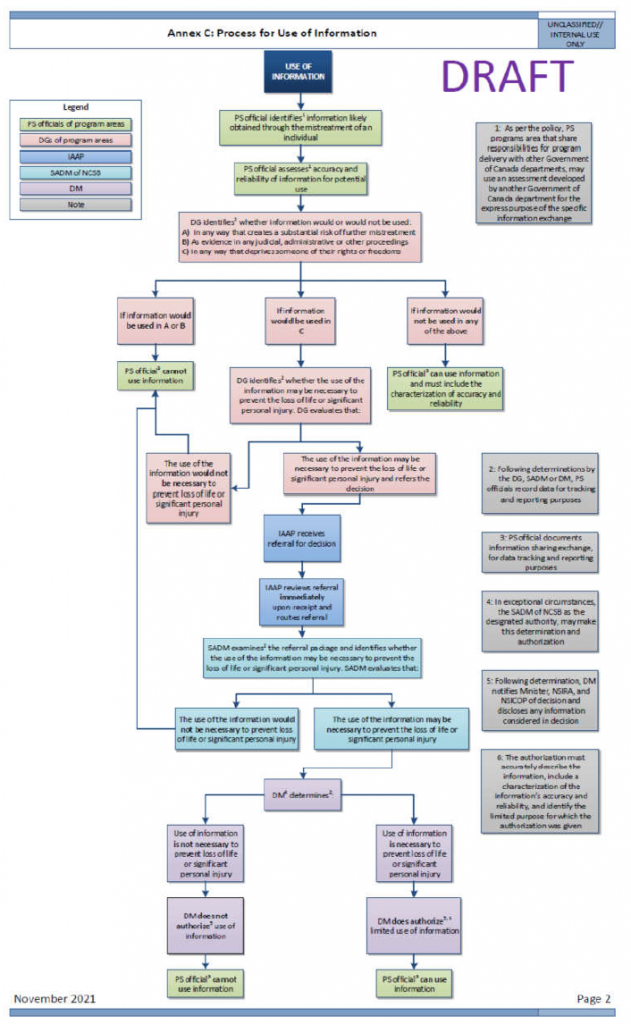

Le renseignement lié à ce cas a été largement diffusé, notamment au Groupe de travail MSRE, au parti du candidat, à Élections Canada, au Bureau du commissaire aux élections fédérales, à de hauts fonctionnaires (notamment le groupe responsable du PPIEM), au ministre de la Sécurité publique et au premier ministre. Toutefois, dans certains cas, la diffusion de renseignement affichait des lacunes quant à la clarté et au caractère opportun.

Par exemple, le SCRS a diffusé, puis rappelé un produit d’analyse de renseignement clé concernant le cas avant l’élection. Le 1er octobre 2019, le SCRS a diffusé un document d’information en matière de sécurité nationale concernant les activités d’ingérence étrangères de la RPC se rapportant au cas en question. Le document d’information a été envoyé à une liste de destinataires comprenant de hauts fonctionnaires et des représentants du Groupe de travail MSRE. Dix jours plus tard, soit le 10 octobre, le SCRS a rappelé le produit et a demandé que tous les destinataires en détruisent les copies qui leur avaient été fournies. Cette décision a été prise par le directeur du SCRS à la suite d’une discussion avec le CSNR. Lorsque l’OSSNR lui a demandé d’expliquer les motifs pour lesquels le produit avait été rappelé, le SCRS a indiqué que ni le directeur ni le bureau du directeur ne pouvaient se souvenir des détails de la décision, si ce n’est que celle ci faisait suite à une demande du CSNR.

Dans le même temps, l’analyse ainsi que l’évaluation connexe incluses dans le produit ont été fournies (pas forcément avec le même détail ) dans des séances d’information verbales. Le 28 septembre, le SCRS (en sa qualité de membre du Groupe de travail MSRE et lors d’une réunion dirigée par le BCP) a informé les membres du parti du candidat concerné qui disposaient d’une cote de sécurité au niveau « Secret » au sujet du renseignement mettant au jour l’ingérence étrangère exercée par la RPC. Au bout de deux jours, soit le 30 septembre, le directeur du SCRS a fait part de ce renseignement et de l’évaluation réalisée par le SCRS au groupe responsable du PPIEM.

S’agissant du renseignement relatif à l’ingérence étrangère de la RPC associée au cas, le premier ministre n’en a pas été directement informé par le SCRS avant le mois de février 2021, soit seize mois après l’élection. Néanmoins, le premier ministre pourrait avoir été indirectement mis au courant du renseignement pertinent dont le SCRS disposait. Le BCP a indiqué qu’une séance d’information du BCP présentée au cabinet du premier ministre (CPM) et portant sur [traduction] « les enjeux liés à [l’étude de cas 1] avait probablement eu lieu à la fin de septembre ou au début d’octobre 2019 », sans pouvoir fournir à l’OSSNR quelque document que ce soit à ce sujet. De plus, certains éléments semblent indiquer que le 29 septembre, le premier ministre aurait été informé du contenu de la séance d’information offerte le 28 septembre par le SCRS.

En décembre 2019, le secrétaire adjoint à la Sécurité et au renseignement du BCP a préparé un mémoire au CSNR recommandant que celui ci informe le chef de cabinet du premier ministre concernant l’évaluation réalisée par le SCRS [**expurgé**]. Le dossier d’information aurait également fait part de vulnérabilités potentielles décelées dans le processus de nomination du candidat. Le BCP a indiqué qu’il n’y avait aucun document qui puisse confirmer que le mémoire avait été remis au CSNR (quoique le BCP était [traduction] « certain que [le CSNR] avait été mis au courant de l’information qu’il contenait »), ni aucun document indiquant que le CPM avait été informé conformément aux recommandations dudit mémoire. En qualité de membres du groupe responsable du PPIEM, le CSNR et le greffier du Conseil privé ont assisté à la séance d’information du 30 septembre 2019. En janvier 2020, le SCRS les a informés de nouveau sur le même sujet. Ensuite, en mars 2020, le SCRS a informé le ministre de la Sécurité publique relativement au cas.

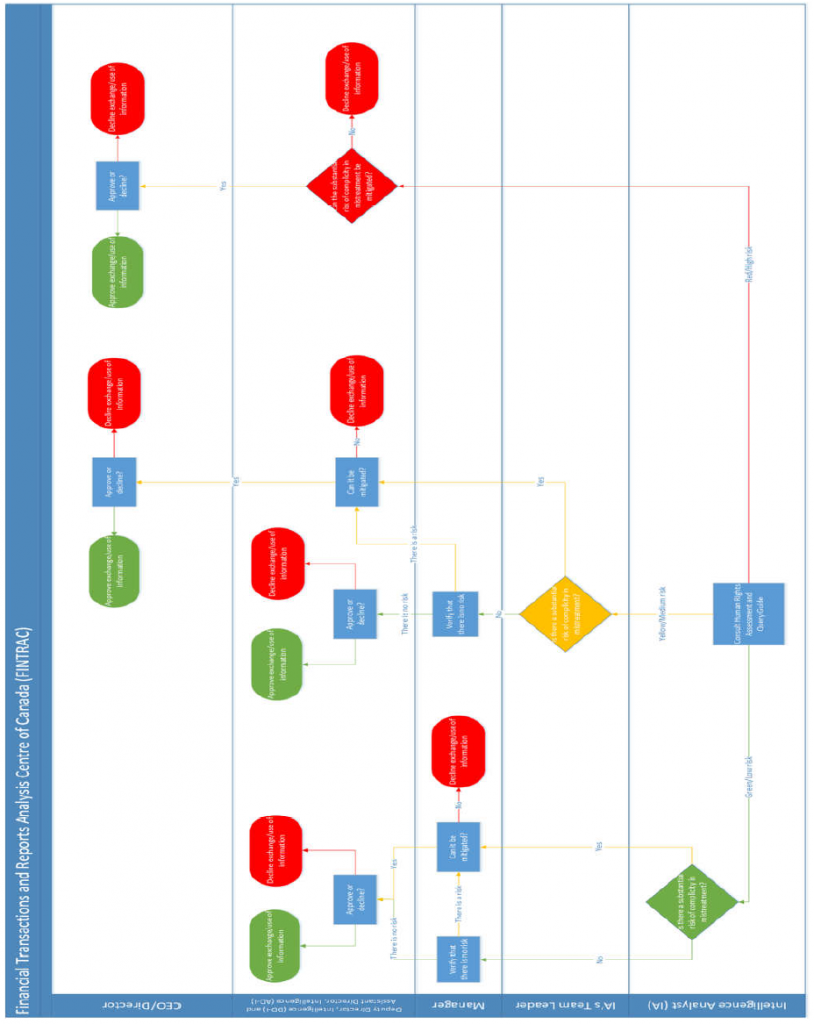

Figure 1. Diffusion du renseignement relatif à l’étude de cas 1 : les dates clés

[**La figure a été modifiée pour éliminer l’information préjudiciable.**]

Les premiers rapports de renseignement sur les activités d’ingérence étrangère ayant trait au cas en question n’établissaient pas suffisamment de distinction entre les activités politiques courantes et l’ingérence étrangère constituant une menace. Certes, cette distinction était principalement implicite, mais en l’absence d’une compréhension claire de ce qui incitait le SCRS à croire que telle ou telle activité constituait de l’ingérence étrangère, il se pourrait que les utilisateurs du renseignement – particulièrement ceux qui étaient au fait des tactiques employées pendant les campagnes politiques – n’aient pas été en mesure d’apprécier l’apport du renseignement fourni.

Étude de cas 2 (élection de 2021)

L’étude de cas 2 concerne le renseignement collecté [**expurgé**] au sujet des activités d’ingérence étrangère réalisées par la RPC.

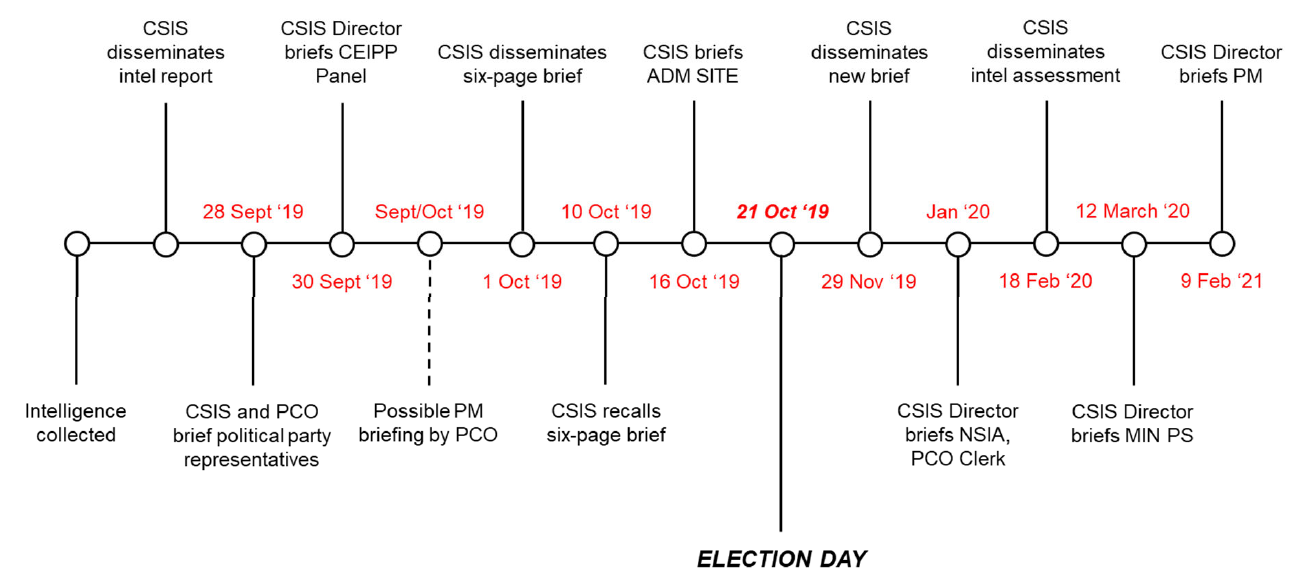

Le renseignement associé à l’étude de cas 2 a été acheminé [**expurgé**] au Groupe de travail MSRE, au groupe responsable du PPIEM et, peu après l’élection, au premier ministre.

Cette diffusion tombait à point nommé, mais le SCRS a dérogé à ses pratiques de diffusion habituelles en limitant le nombre des rapports de renseignement. On ne sait trop si une décision d’application générale a été explicitement prise quant à la suspension de toute production de rapports de renseignement concernant l’étude de cas 2 pendant la période d’élection, ou si le faible nombre des rapports produits a été la conséquence logique de facteurs ponctuels propres à chacun des cas.

Le SCRS a envisagé plusieurs options permettant d’aborder et d’atténuer l’ingérence étrangère dans ce cas. [**expurgé**]. Le SCRS a réfléchi en vue de savoir si [**expurgé**] devrait avoir lieu avant ou après l’élection. En définitive, on a établi qu’il serait très imprudent [**expurgé**]. Notamment, le SCRS a indiqué que si ses efforts devaient être connus du public, le Service risquait d’être accusé d’ingérence dans le processus démocratique [**expurgé**].

[**Deux phrases ont été supprimées pour éliminer l’information préjudiciable. Ces phrases décrivaient le processus de communication du renseignement ayant trait aux activités d’ingérence étrangères de la RPC.**].

Figure 2. Diffusion du renseignement relatif à l’étude de cas 2 : les dates clés

[**La figure a été modifiée pour éliminer l’information préjudiciable.**]

Comme pour l’étude de cas 1, on note certaines difficultés sur le plan de la compréhension qu’ont les utilisateurs quant à l’importance prévue du renseignement fourni. Par exemple, un membre du groupe responsable du PPIEM a demandé des éclaircissements sur le côté « trompeur et clandestin » (éléments clés de la définition que le SCRS donne de la notion d’ingérence étrangère) des activités [**expurgé**]. Le SCRS a également indiqué que [**expurgé**] la RPC [**expurgé**] faisant ainsi fi de l’avis général qu’AMC avait transmis à toutes les missions diplomatiques au Canada et selon lequel [**tout apport**] direct ou indirect [**expurgé**] à l’élection était inapproprié.

Le renseignement collecté par le SCRS a été soumis aux entités concernées – notamment au groupe responsable du PPIEM [**expurgé**] – avant l’élection. En effet, selon ceux qui connaissent les travaux du groupe responsable, [**expurgé**] a été considéré comme un « succès » retentissant pour ce qui a trait à l’élection de 2021. Cette perception est généralement partagée par le SCRS [**expurgé**] informant les hauts fonctionnaires [**expurgé**].

Néanmoins, le SCRS a dérogé à son processus habituel de diffusion en conséquence – en partie du moins – du sujet en question (ingérence politique étrangère). De plus, le fait que le SCRS n’a pas été en mesure de dire clairement si la décision d’éluder les produits de renseignement présentés par écrit avait été explicitement prise témoigne, en soi, d’un manque de clarté quant à la façon dont le renseignement sur l’ingérence politique étrangère devrait être traité, particulièrement pendant les élections.

Globalement, l’étude de cas 2 s’avère plus révélatrice, non pas en tant qu’exemple de diffusion lacunaire ou inadéquate du renseignement, mais plutôt comme une illustration des enjeux liés particulièrement à la diffusion du renseignement sur l’ingérence politique étrangère qui, lorsqu’on l’associe à d’autres exemples et d’autres cas, révèle des difficultés globales et systémiques dans la façon dont le SCRS communique l’information qu’il collecte au sujet des processus politiques.

Étude de cas 3 (élection de 2021)

L’étude de cas 3 concerne le renseignement collecté au sujet de l’ingérence étrangère que la RPC a exercée dans plusieurs circonscriptions d’une région géographique particulière, mais aussi au sujet de campagnes plus globales qui avaient un lien avec cette région, ciblant l’élection de façon plus générale. On compte plusieurs éléments de renseignement : ayant trait à diverses activités; collectés à divers moments auprès de diverses sources; faisant l’objet de mises en garde et de considérations diverses; diffusées (ou non) à divers moments, dans divers formats et à divers destinataires.

Les décisions prises quant au moment et à la façon de diffuser ce renseignement ont donné lieu à des désaccords, à de l’incertitude et à un manque de communication au sein du SCRS. Cette rupture survenait principalement entre les agents appelés à collecter le renseignement dans les régions et ceux responsables de la diffusion dudit renseignement depuis l’Administration centrale (AC) (l’AC englobe [**l’unité spécialisée qui, à l’AC, combine les capacités opérationnelles et analytiques (ci après désignée par le terme « unité spécialisée de l’AC »)**] et la haute direction du SCRS). Pour simplifier, les agents de renseignement ne comprenaient pas pourquoi une part du renseignement qu’ils collectaient n’était pas du tout diffusée ou diffusée après ce qu’ils percevaient comme des retards anormaux. En revanche, il est souvent arrivé que l’AC décide de ne pas diffuser (ou de retarder la diffusion) du renseignement pour des raisons – généralement liées au caractère unique de l’ingérence politique étrangère – qui n’ont pas été communiquées ou qui, en l’absence de critères ou de motifs standards, pouvaient sembler arbitraires.

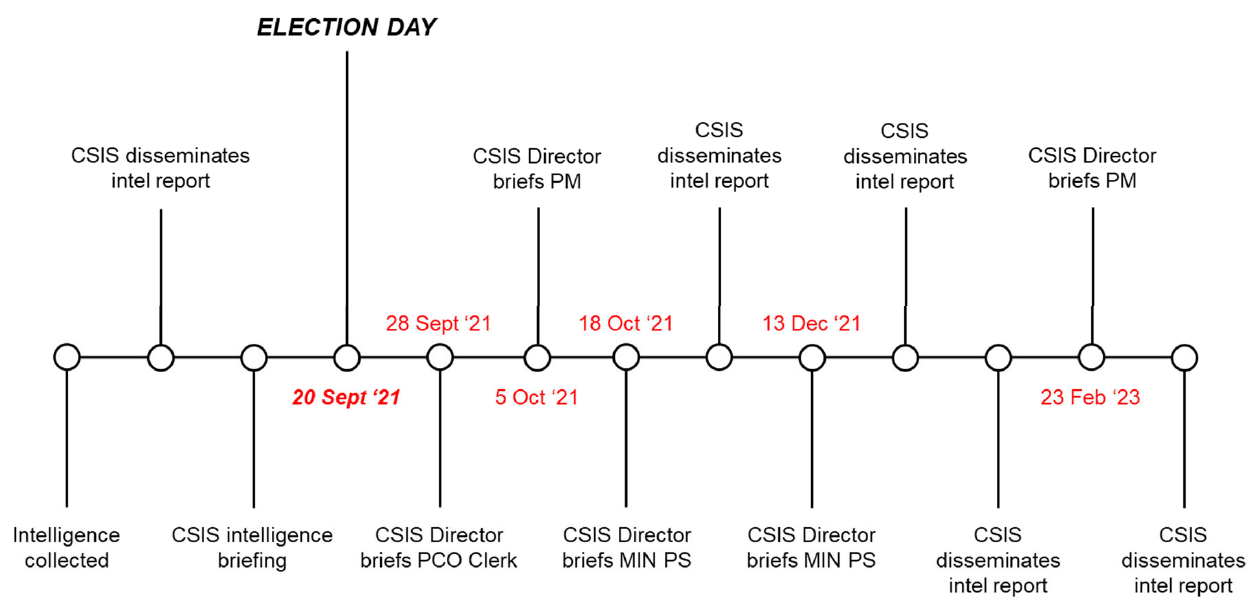

Le renseignement portant sur l’ingérence étrangère de la RPC dans une circonscription particulière constitue un exemple typique. [**Une phrase supprimée pour éliminer l’information préjudiciable. Cette phrase traitait de la date/des dates de collecte et des activités de menace décrites par le renseignement.**] Au bureau responsable de la collecte et de l’analyse de ce renseignement, on a cru bon d’inclure celui ci dans un rapport de renseignement destiné à la diffusion, d’autant plus qu’il avait trait directement à l’élection. À [**l’automne de 2021**], bon nombre de courriels ont été envoyés depuis la région vers [**l’unité spécialisée de l’AC**], dans lesquels on demandait d’expliquer pourquoi l’information n’avait pas été diffusée. Par la suite, le renseignement a été placé dans un rapport de renseignement ([**expurgé**]), puis il a été diffusé le [**expurgé**] 2021. Pour les responsables du bureau, ce retard ([**expurgé**]) a considérablement affaibli l’impact de l’information.

D’autres renseignements concernant des occurrences ou des exemples distincts d’ingérence étrangère de la part de la RPC [**expurgé**] n’ont jamais été diffusés. En [**expurgé**] 2021, un analyste régional a rédigé un produit d’analyse incorporant ce renseignement, de sorte à produire [**expurgé**] d’ingérence étrangère de la RPC. Toutefois, un analyste principal [**de l’unité spécialisée de l’AC**] a estimé que la version préliminaire du produit ne contextualisait suffisamment [**expurgé**] l’ingérence étrangère de la RPC. Bien qu’au bureau régional, on ait reconnu [**expurgé**] on a néanmoins cru que les mises en garde d’usage (qui sont souvent incluses dans les rapports du SCRS [**expurgé**]) auraient suffisamment contextualisé l’information.

[**À l’unité spécialisée de l’AC**], en revanche, on croyait plutôt [**expurgé**] rendait le renseignement problématique au point où, pour en faire rapport, il serait nécessaire de [traduction] « contextualiser [**expurgé**]. L’inquiétude vient du fait que l’information [**expurgé**] advenant qu’elle soit diffusée sans contexte ni caractérisation. Pour l’équipe régionale, cette apparente réticence à faire valoir l’information collectée semblait indiquer que des normes distinctes étaient appliquées au renseignement relatif à l’ingérence politique étrangère.

Il y a également eu des difficultés et des désaccords relativement au renseignement portant sur l’ensemble des campagnes d’ingérence. Après l’élection, un parti politique a envoyé au BCP une lettre dans laquelle on faisait état de ce que l’on croyait être de l’ingérence étrangère ciblant ses candidats dans 13 circonscriptions fédérales. L’une des principales préoccupations du parti était une campagne de désinformation dirigée contre lui.

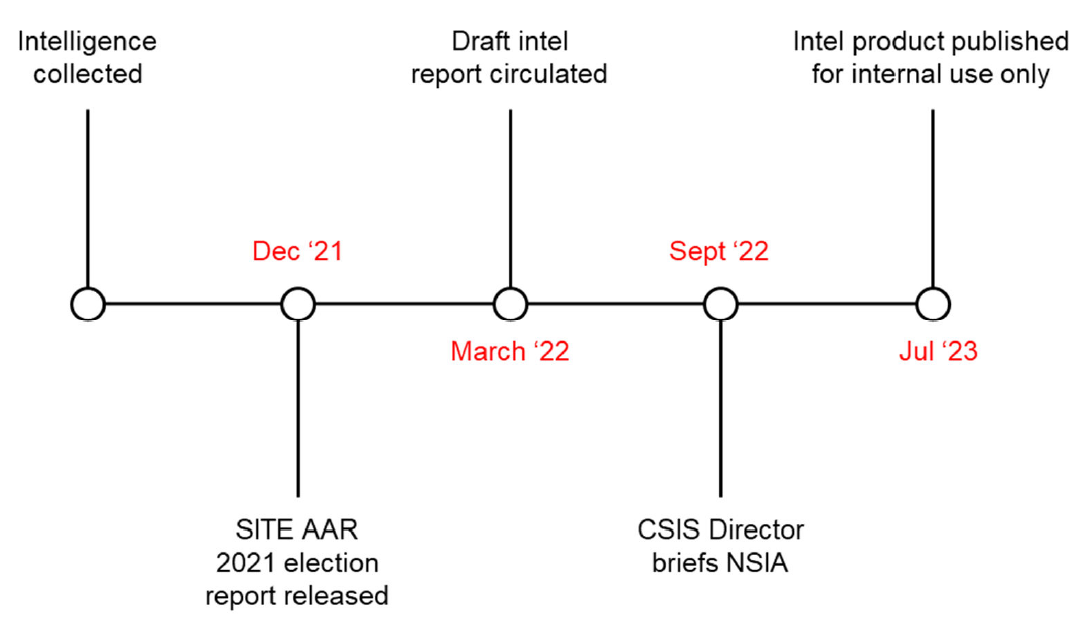

Le Groupe de travail MSRE, plus précisément le SCRS et le mécanisme de réponse rapide (MRR) d’AMC, a consacré une importante analyse à cette campagne. En définitive, ni le SCRS ni le MRR n’ont été en mesure d’établir un lien direct avec la RPC. En décembre 2021, le Groupe de travail MSRE a achevé son rapport après action (RAA) sur l’élection de 2021, dans lequel il concluait que [**Une phrase a été modifiée pour en éliminer l’information préjudiciable. La phrase résumait la conclusion du Groupe de travail MSRE selon laquelle celui ci n’avait pas été en mesure d’établir un lien entre les propos tenus en ligne contre le parti politique et un acteur étatique étranger.**].

Toutefois, avant la publication de ce rapport, en [**expurgé**] 2021, le SCRS a collecté du renseignement [**expurgé**] la campagne de désinformation en ligne contre le parti politique.

Au sein du SCRS, on ne pouvait se mettre d’accord ni sur la façon de caractériser [**expurgé**] la campagne menée en ligne ni sur la question à savoir si [**expurgé**] devraient ou non être diffusés en tant que renseignement signalant une interférence étrangère exercée par la RPC. [**Deux phrases ont été supprimées pour éliminer l’information préjudiciable. Ces phrases abordaient la question des perspectives concurrentes adoptées par la région et une unité spécialisée de l’AC au sujet de la façon de caractériser le renseignement relatif aux activités d’ingérence étrangère potentielles.**]

L’élément crucial de ces perspectives contradictoires était la divergence sur le plan des orientations et de l’appréciation à l’égard des questions délicates associées aux rapports portant sur l’ingérence politique étrangère, divergence qui s’est cristallisée dans les diverses attitudes quant au seuil à partir duquel il convient de faire rapport. [**Deux phrases ont été supprimées pour éliminer l’information préjudiciable. Ces phrases décrivaient les interprétations concurrentes au sein du SCRS quant à certains renseignements sur les activités d’ingérence étrangères possibles, de même que les différences d’opinions qui en découlent relativement à la diffusion desdits renseignements.**] Ainsi, on assurerait aux utilisateurs du renseignement que le SCRS ne fait pas simplement rapport sur les activités normales [**expurgé**] régulièrement part au processus politique, mais plutôt sur des activités posant une menace envers la sécurité nationale du Canada.

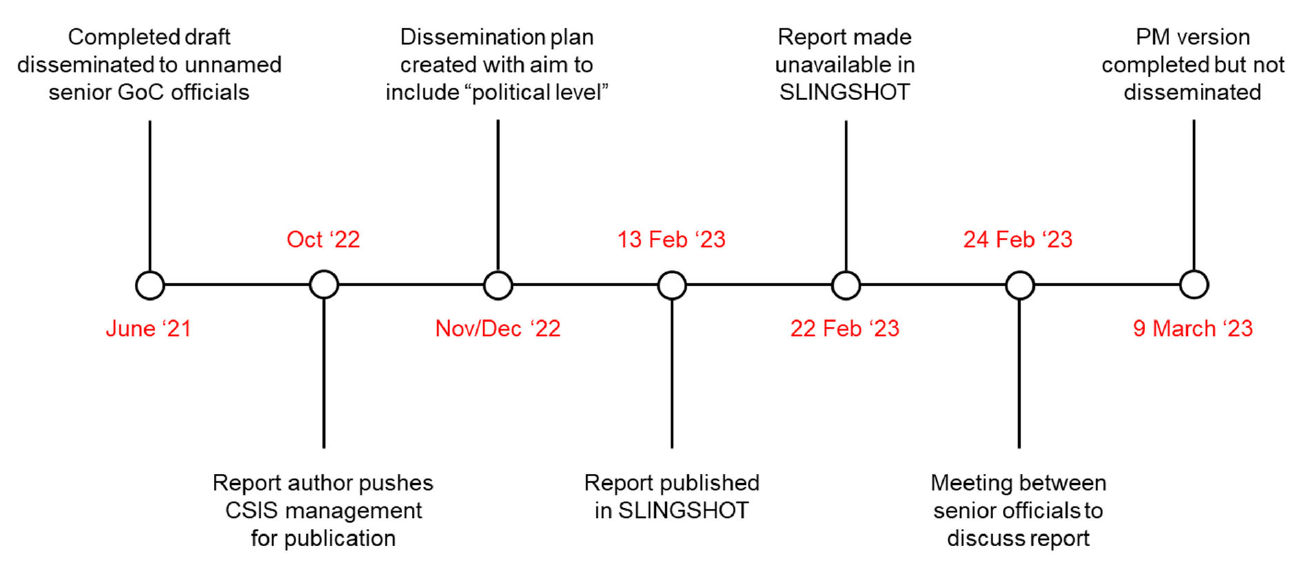

L’ébauche d’un rapport de renseignement faisant état [**expurgé**] dans l’ingérence étrangère pendant l’élection de 2021 n’a pas été diffusée. Ce renseignement a plutôt été réinvesti dans un produit plus général portant sur l’ensemble des activités d’ingérence étrangère [**expurgé**]. En juillet 2022, [**l’unité spécialisée de l’AC**] a indiqué à la région qu’il avait reporté la publication de la version longue du produit de renseignement jusqu’à ce qu’on puisse obtenir [**expurgé**] lorsqu’il s’agit d’inclure du renseignement électromagnétique (SIGINT) [**expurgé**] dans une analyse. Au bureau régional, par contre, on avait le sentiment que le produit, tel qu’il était rédigé, faisait suffisamment état des activités de menace [**expurgé**] et devait, par conséquent, être diffusé immédiatement. Étant donné que le SCRS pouvait voir le renseignement électromagnétique [**expurgé**], le report de la diffusion et l’inclusion de cette information dans le produit semblent indiquer que le SCRS sentait le besoin de convaincre les utilisateurs de la pertinence de l’évaluation que le Service avait faite [**expurgé**] plutôt que de simplement fournir cette évaluation en sa qualité de service de renseignement de sécurité du Canada. [**L’unité spécialisée de l’AC**] a d’ailleurs indiqué que la direction du SCRS planifiait de discuter du produit avec de hauts dirigeants de l’extérieur du SCRS (notamment le CSNR et le greffier du Conseil privé) avant d’en produire la version définitive.

Figure 3. : Diffusion du renseignement [**expurgé**] dans l’élection de 2021 : les dates clés

[**La figure a été modifiée pour éliminer l’information préjudiciable.**]

Les discussions au sujet du produit se sont poursuivies au cours de l’hiver et du printemps de 2023, et ont abouti à la décision de publier ledit produit en juillet 2023 pour diffusion à l’intérieur du SCRS seulement. Au mois de novembre 2023, le renseignement du SCRS concernant la possible implication [**expurgé**] dans des activités d’ingérence étrangère ciblant le processus électoral de 2021 n’a toujours pas été diffusé (dans un produit de renseignement écrit) à l’extérieur du SCRS, et ce, [**expurgé**] années après avoir été collecté.

Évaluation de la diffusion du renseignement par le SCRS

Conclusion 1 : L’OSSNR a conclu que la diffusion, par le SCRS, du renseignement concernant l’ingérence politique étrangère pendant la 43e et la 44e élections fédérales était incohérente. Plus précisément, il s’avère qu’en diverses occasions :

- la justification des décisions à savoir si et comment il convenait de diffuser le renseignement n’était pas claire, ce qui a eu une incidence directe sur l’acheminement de l’information;

- la menace posée par les activités d’ingérence politique étrangère n’a pas été clairement communiquée par le SCRS.

Conclusion 2 : L’OSSNR a conclu que la diffusion et l’utilisation, par le SCRS, du renseignement sur l’ingérence politique étrangère avaient été marquées par le souci selon lequel ce type d’action pourrait constituer ou sembler constituer une forme d’ingérence dans le processus démocratique.

Conclusion 3 : L’OSSNR a conclu que le SCRS avait fréquemment choisi de présenter des exposés verbaux plutôt que des produits écrits lorsqu’il s’agissait de diffuser du renseignement sur l’ingérence politique étrangère pendant les élections.

Conclusion 4 : L’OSSNR a conclu qu’au sein du SCRS, il y avait une rupture entre une région et l’Administration centrale quant à savoir si les rapports sur l’ingérence politique étrangère devaient être assujettis à un seuil élevé de confiance, de corroboration et de contextualisation avant la diffusion.

Au sein du SCRS, l’ingérence politique étrangère est considérée comme un sous ensemble de la sphère globale de l’ingérence étrangère, alors que les enquêtes portant sur les institutions et les processus démocratiques font partie de procédures générales qui régissent le traitement que le SCRS réserve aux institutions fondamentales canadiennes . Toutefois, le renseignement sur l’ingérence politique étrangère présente bon nombre de difficultés qui ne sont portant abordées ni dans la politique ni dans les lignes directrices.

Le SCRS a fait face à un dilemme fondamental. D’une part, l’information relative à l’ingérence étrangère dans les élections constituait une priorité pour le gouvernement, et le SCRS avait déployé son dispositif de collecte de sorte à enquêter sur l’ingérence politique étrangère. D’autre part, le SCRS reconnaissait la possibilité que la collecte et la diffusion de renseignement concernant les élections puissent également être interprétées comme des formes d’ingérence dans le processus électoral. Ainsi, une tension de fond demeure : toute mesure – notamment la diffusion de renseignement – prise par le SCRS avant ou pendant l’élection ne doit, ni en fait ni en apparence, influer sur celle ci.

Cette dynamique est bel et bien reconnue au sein du SCRS, mais n’est exprimée ni dans la politique ni dans les lignes directrices. Or, il importe d’abord de souligner, en outre, que les considérations ou les critères spécifiques suivant lesquels le SCRS pourrait établir un juste équilibre entre ces deux impératifs concurrents sont difficiles à saisir. Lorsqu’elles ne sont pas clairement formulées, les décisions paraissent arbitraires. Comme il était difficile de savoir, surtout pour les responsables de la collecte de renseignement, quels étaient les motifs généraux ou les politiques appelés à orienter les mesures de diffusion du renseignement sur l’ingérence politique étrangère, il devenait tout aussi difficile de savoir comment ces motifs et ces politiques devaient orienter chacune des décisions. Il convient d’ailleurs de souligner que les lacunes sur le plan de la clarté ont été génératrices de frustration (comme l’illustre l’énoncé d’un courriel : [traduction] « à quoi sert la collecte si l’information que nous recueillons n’est ni traitée ni diffusée? »).

De plus, comme ils ne savaient trop sur quels motifs se fonder pour décider des mesures à prendre (ou pour relayer l’information à l’externe), les décideurs ont fini par développer une aversion naturelle au risque. Il va sans dire que cette situation a engendré de la frustration chez ceux qui doivent conseiller les décideurs. Enfin, comme les motifs demeuraient flous, il devenait impossible, au sein du SCRS, de tenir des discussions rationnelles et de débattre sur l’établissement d’un juste équilibre entre les impératifs concurrents (informer sans influencer), ou d’afficher quelque cohérence dans la façon de mettre en œuvre cet équilibre.

On a relevé plusieurs cas où le renseignement n’a pas été intégré dans les brefs rapports de renseignement brut, mais a plutôt été retenu pour intégration dans des produits analytiques plus élaborés. Cette dynamique particulière qui se manifeste lorsqu’il s’agit d’ingérence politique étrangère semble indiquer qu’en général, les produits d’analyse constituent les meilleurs vecteurs de communication de l’information collectée. D’après ce que l’on observe, les décisions semblent avoir été prises au cas par cas et pourraient laisser entendre qu’il y avait une certaine réticence à placer l’information dans les rapports de renseignement, ce qui contrevient pourtant aux pratiques habituelles du SCRS en matière de diffusion.

Ainsi, la préférence pour les exposés verbaux comme mode de diffusion pendant les élections constituait une dérogation aux pratiques de diffusion que le SCRS adopte généralement. Qu’elle soit justifiée ou non, cette dérogation porte à croire qu’il convient d’adopter des pratiques spéciales dans le cas de l’ingérence politique étrangère, et ce, même s’il n’y a aucune politique ni aucune procédure qui permettent de définir clairement ce que ces pratiques spéciales sont censées être. Mais en plus, cette dérogation, crée des difficultés lorsqu’il s’agit d’encadrer et de documenter la communication de l’information.

Cette nébulosité qui caractérise les processus se répercute également sur l’approbation des activités de lutte contre l’ingérence politique étrangère. Bien que le pouvoir formel d’approbation d’une activité particulière puisse être exercé à un certain niveau (par exemple, celui du directeur général régional), on reconnaissait tout de même que le niveau informel d’approbation pour ce qui a trait aux activités liées à l’ingérence politique étrangère revenait à la haute direction, notamment au sous-directeur des Opérations, voire au directeur. Bien que la politique ne prévoie rien à cet égard, il est devenu normal de « sensibiliser » ou d’informer les représentants du BCP avant que le SCRS puisse entreprendre certaines activités de lutte contre l’ingérence étrangère.

Par exemple, avant l’élection de 2021, le SCRS a offert des séances d’information sur la sécurité préventive (SISP) ayant pour objet de sensibiliser les députés au sujet de la menace posée par l’ingérence étrangère. Un bureau régional a planifié une série de SISP à l’intention d’un nombre limité de députés que l’on estimait à risque d’être ciblés par des activités d’ingérence politique étrangère. Cependant, l’AC a exigé l’arrêt des SISP, le temps que [**l’unité spécialisée de l’AC**] prépare une stratégie nationale portant sur les SISP, laquelle visait les mêmes objectifs tout en misant sur les enseignements tirés d’une campagne semblable ayant eu lieu avant l’élection de 2019.

La campagne nationale a été conçue [**Une phrase a été modifiée et une autre supprimée pour éliminer l’information préjudiciable. Ces phrases décrivaient des méthodes et des tactiques employées par le SCRS.**] Advenant qu’elle soit dévoilée, cette intention pouvait être perçue comme une intervention inappropriée du SCRS dans le processus démocratique.

Probablement en raison de cet élément sensible, la campagne nationale a fait face à des complications causées par le vaste processus d’approbation, mais aussi par la décision de sensibiliser également les responsables du BCP et de Sécurité publique avant le procéder aux séances en tant que telles. En définitive, la complexité et les retards liés à la campagne nationale ont fait en sorte que celle ci n’a pu se dérouler comme prévu. Ainsi, la région a décidé de rencontrer le plus grand nombre possible des députés initialement visés par les SISP, et ce, avant le début de la période électorale. Tout contact avec les députés pendant la période électorale était jugé inapproprié.

Des éléments sensibles liés aux activités de lutte contre l’ingérence politique étrangère ont également influé [**Une phrase a été modifiée et trois autres supprimées pour éliminer l’information préjudiciable. Ces phrases décrivaient les objectifs et la mise en œuvre d’une activité opérationnelle du SCRS.**]. Il s’agissait là [traduction] « d’un choix conscient […] en raison d’éléments sensibles sur le plan politique » qui, selon le SCRS, pourraient avoir atténué l’effet stratégique attendu de [**l’activité opérationnelle du SCRS**].

Enfin, ces éléments sensibles ont également influé sur la diffusion de produits de renseignement particuliers. Principalement, comme il en a été question plus tôt, le renseignement collecté en [**expurgé**] 2021 a finalement été publié en juillet 2023, dans un produit de renseignement pour diffusion réservée au SCRS. Après une vaste consultation, une révision approfondie et de longs retards, un haut dirigeant du SCRS a décidé de ne pas diffuser le produit à l’extérieur du SCRS (voir l’étude de cas 3).

Au cœur des questions abordées plus tôt, on retrouve le manque de clarté et la communication lacunaire qui caractérisent les enquêtes du SCRS sur l’ingérence politique étrangère. Globalement au sein du SCRS, on avait de plus en plus l’impression que les règles et les décisions étaient établies, voire modifiées, malgré l’absence d’une stratégie ou d’orientations qui soient cohérentes.

En soi, le renseignement ne constitue pas une preuve, mais il n’est pas non plus le fruit de spéculations, de conjectures ou de rumeurs. En théorie, le seuil ou la norme permettant de déterminer quel renseignement doit être diffusé devraient être uniformes pour l’ensemble des activités liées aux menaces. En pratique, toutefois, les cas examinés montrent qu’il y avait, à tout le moins, la perception selon laquelle des normes plus rigoureuses s’appliqueraient au renseignement ayant trait à l’ingérence politique étrangère. Certes, un haut dirigeant du SCRS a indiqué à l’OSSNR que les normes s’appliquant au renseignement sur l’ingérence politique étrangère n’étaient pas différentes lorsqu’on les comparait au reste de l’information sur les menaces, mais il a également affirmé qu’il convenait de tenir compte de certains éléments sensibles lorsqu’il était question de diffuser du renseignement au sujet d’une personne évoluant dans la sphère politique. Par exemple, ce type d’information pourrait avoir une incidence sur la carrière de cette personne, notamment sur sa capacité à prendre part aux processus démocratiques.

Par ailleurs, des agents régionaux responsables de la collecte et de l’analyse croyaient que l’AC du SCRS ([**l’unité spécialisée de l’AC**] et la haute direction) cherchait trop à obtenir des preuves irréfutables lorsqu’il s’agissait d’établir des liens entre les activités et les acteurs étatiques.

La maximisation des éléments corroboratifs constitue une part essentielle du travail effectué dans la sphère du renseignement. Par définition, les normes doivent être uniformes et s’appliquer uniformément en toute circonstance. Or, la position voulant que la maximisation des éléments corroboratifs ou les normes de diffusion s’appliquent de la même façon à l’ingérence politique étrangère et aux autres types de rapports s’avère insoutenable, si l’on n’arrive pas à mettre clairement en évidence la façon dont les décisions sont concrètement prises. Tout refus de tenir compte du caractère distinct de l’ingérence politique étrangère mène à la confusion et à la consternation.

L’ingérence politique étrangère se produit souvent dans une « zone grise » se trouvant à la limite qui sépare les activités politiques et diplomatiques légitimes et ouvertes des activités d’ingérence secrète et clandestine. Bon nombre des utilisateurs du renseignement sur l’ingérence politique étrangère connaissent bien les activités des sphères politique (par exemple, les ministres, les députés et les partis politiques) et diplomatique (par exemple, les responsables d’AMC). Ce facteur engendre des difficultés pour le SCRS lorsqu’il s’agit d’exprimer clairement aux utilisateurs du renseignement les raisons pour lesquelles les rapports sont importants et liés à des menaces.

En résumé, le SCRS fait rapport sur des activités qui ont lieu dans le domaine de spécialité des clients qu’ils servent. Concrètement, cette situation fait en sorte que tout renseignement diffusé doit résulter d’une compréhension suffisante de ce qui distingue les activités légitimes des activités illicites. La limite est difficile à tracer, particulièrement lorsque l’on comprend que l’ingérence étrangère de la RPC se concrétise par une accumulation progressive d’activités et de pressions qui, en soi et sans contextualisation, pourraient paraître anodines, mais qui, une fois réunies, finissent par constituer une campagne visant à s’ingérer dans la démocratie du Canada. L’ingérence étrangère de la RPC s’apparente davantage à un grondement continu qu’à un retentissant coup de canon.

On compte de nombreuses lacunes déterminantes lorsqu’on se penche sur les mesures du SCRS en matière de diffusion et d’utilisation du renseignement ayant trait à l’ingérence politique étrangère. Premièrement, le SCRS n’a pas clairement défini sa tolérance au risque à l’égard des activités de lutte contre l’ingérence politique étrangère. Une définition claire de la tolérance au risque permet à ceux qui approuvent les mesures de bien saisir les limites à l’intérieur desquelles le SCRS est en mesure de bien fonctionner.

Deuxièmement et dans le même ordre d’idées, le processus d’approbation relatif aux activités de lutte contre l’ingérence politique étrangère ne reflète pas toujours ce qui se passe en pratique. À titre d’exemple, il y a peu de directives et d’attentes qui soient clairement exprimées dans la politique du SCRS concernant les occasions et les raisons qui justifient la consultation d’entités externes – comme Sécurité publique et le BCP – avant l’exécution de mesures ou d’activités, et il n’y a aucune directive ni aucune attente qui fasse état de la dynamique particulière qui s’applique aux activités de lutte contre l’ingérence politique étrangère citées plus haut. Il convient de noter qu’en mai 2023, le ministre de la Sécurité publique a émis, pour le SCRS, les « Directives ministérielles sur les menaces à la sécurité du Canada dirigées contre le Parlement et les parlementaires », lesquelles font état des principes régissant les consultations dans ce contexte particulier. Toutefois, les DM n’abordent pas la question de l’ingérence politique étrangère dirigée contre les autres institutions démocratiques.

Troisièmement, le SCRS n’a pas explicitement proposé de seuil relativement aux mesures de production et de diffusion du renseignement en matière d’ingérence politique étrangère. C’est-à-dire, le niveau de confiance et de corroboration requis pour que l’information collectée soit incluse dans un produit de renseignement en plus du niveau de contextualisation, qui font en sorte que le produit pourra être diffusé auprès des clients du gouvernement du Canada. Les éléments sensibles associés à ce type de renseignement ainsi que les exigences correspondantes appelées à optimiser la confiance et la corroboration, par comparaison à d’autres types de renseignement de sécurité, devraient être reconnus. Par exemple, le SCRS pourrait envisager d’évaluer si [**expurgé**] critères [**expurgé**] s’appliquant à la production de rapports de renseignement sont adaptés aux particularités du renseignement sur l’ingérence politique étrangère .

Ce qu’il faut, en définitive, c’est une politique et une stratégie détaillées portant sur tous les aspects de la façon dont le SCRS aborde (réalisation d’enquêtes, production de rapports et mise en œuvre de mesures) la menace que constitue l’ingérence politique. Ces outils rehausseraient le degré de cohérence entre les régions et l’AC, et amélioreraient, de façon plus générale, la compréhension et la communication entre les divers échelons de l’organisation, depuis les agents de renseignement et les analystes jusqu’aux membres de la haute direction. Par la même occasion, ces outils signifieraient aux intervenants du gouvernement du Canada, en particulier aux décideurs principaux, que le SCRS a attentivement pris en compte tous les aspects de l’ingérence politique étrangère, y compris les éléments sensibles qui la caractérisent, en plus de faire rapport et de formuler des conseils au sujet de cette menace en se fondant sur des normes et des seuils rigoureusement établis.

Le Canada n’est pas le seul pays à faire face à l’ingérence politique étrangère. Au cours des dernières années, tous ses partenaires de la Collectivité des cinq (Australie, Nouvelle Zélande, États Unis et Royaume-Uni) ont publiquement reconnu la menace posée par l’ingérence étrangère que la RPC exerce à l’égard de leurs processus démocratiques respectifs. En l’occurrence, il conviendra profiter de l’occasion pour tirer parti de ces expériences communes et pour établir les pratiques exemplaires qui s’imposeront.

Recommandation no 1 : L’OSSNR recommande que le SCRS élabore, suivant des consultations auprès des parties intéressées du gouvernement, une politique complète appelée à encadrer ses interventions face à la menace que pose l’ingérence politique étrangère. Cette politique devrait :

- indiquer précisément les seuils et les pratiques à respecter pour la communication et la diffusion du renseignement concernant l’ingérence politique étrangère. Notamment, il faudrait indiquer les niveaux appropriés de confiance, de corroboration, de contextualisation et de caractérisation qui détermineront si le renseignement doit faire l’objet d’un rapport;

- faire clairement état de la tolérance au risque que le SCRS peut appliquer lorsqu’il s’agit de prendre des mesures contre la menace que pose l’ingérence politique étrangère;

- mettre en place des processus clairs d’approbation et de notification (ce qui inclut les consultations externes) pour toutes les activités ayant trait à la lutte contre l’ingérence politique étrangère;

- faire clairement état de toute exigence ou procédure particulières pouvant s’appliquer, s’il y a lieu, pendant la période d’élection, ce qui comprend notamment les procédures permettant de diffuser en temps voulu le renseignement sur l’ingérence politique étrangère;

- analyser les pratiques exemplaires des partenaires internationaux (particulièrement ceux de la Collectivité des cinq) en matière d’enquête et d’établissement de rapports concernant l’ingérence politique étrangère.

Partie 2 : Le Groupe de travail MSRE et le groupe responsable du PPIEM

À la suite de l’ingérence étrangère russe dont il a été démontré qu’elle avait bel et bien eu lieu lors de l’élection présidentielle de 2016, aux États Unis, le gouvernement du Canada a instauré une série de mesure visant à protéger l’intégrité des élections fédérales. Trois de ces mesures s’avèrent pertinentes dans le cadre du présent examen :

- Le groupe responsable du Protocole public en cas d’incident électoral majeur (PPIEM). Établi suivant une Directive du Cabinet, le PPIEM s’utilise pendant la période électorale et est administré par un groupe de hauts fonctionnaires . Le groupe évalue l’information sur la sécurité et le renseignement dans le but d’établir s’il y a lieu d’annoncer publiquement [traduction] « qu’un incident ou une série d’incidents ont eu lieu et risquent de compromettre la capacité du Canada à tenir des élections qui soient libres et justes ». Or, le protocole n’a pas été utilisé – c. à d. qu’aucune annonce publique n’a été faite – lors des élections de 2019 ou de 2021.

- Le Groupe de travail sur les menaces en matière de sécurité et de renseignements visant les élections (MSRE). Le Groupe de travail MSRE se compose de représentants issus du SCRS, du CST, de la GRC et d’AMC. Le principal objectif du Groupe de travail est de fournir au groupe responsable du PPIEM des rapports de renseignement coordonnés concernant les menaces qui pèsent sur les élections.

- Le mécanisme de réponse rapide (MRR) du G7. Créé à l’occasion de la réunion du G7 tenue à Charlevoix en 2018, le MRR du Canada relève d’AMC et s’attaque aux menaces étrangères qui planent sur les processus démocratiques, en procédant à l’analyse des menaces puis à la rédaction de rapports sur les activités de manipulation d’information menées en lignes par les acteurs étatiques étrangers. L’équipe du MRR tient lieu de représentant d’AMC au sein du Groupe de travail MSRE.

Ces entités ont tenu un rôle important pour ce qui concerne l’acheminement du renseignement sur l’ingérence étrangère de la RPC pendant les élections de 2019 et de 2021. Pour l’essentiel, le Groupe de travail MSRE a servi – ou était censé servir – de courroie de transmission pour le renseignement sur les menaces, alors que le groupe responsable du PPIEM devait recevoir cette information tout en étant investi d’un mandat particulier, celui de communiquer (ou décider de ne pas communiquer) au public canadien l’information qui lui avait été soumise.

Conclusion 5 : L’OSSNR a conclu que le Groupe de travail MSRE et le groupe responsable du PPIEM n’avaient pas été conçus pour s’attaquer convenablement à l’ingérence étrangère traditionnelle d’origine humaine. Plus précisément :

- Le Groupe de travail MSRE se concentre sur les activités de menace pendant la période électorale, mais il faut également savoir que l’ingérence étrangère a aussi lieu entre ces périodes.

- La représentation d’Affaires mondiales Canada au sein du Groupe de travail MSRE se concentrait sur les activités d’ingérence étrangères menées en ligne.

- Le seuil particulièrement élevé que le groupe responsable du PPIEM respecte pour ce qui concerne les annonces publiques risque très peu d’être atteint dans le cas de l’ingérence étrangère traditionnelle, puisque celle ci consiste surtout à cibler certaines circonscriptions.

La structure et l’orientation du Groupe de travail MSRE et du groupe responsable du PPIEM ont été façonnées par la nécessité de protéger les élections contre une ingérence étrangère généralisée et coordonnée qui sévit jusqu’au jour de l’élection inclusivement. En l’occurrence, il s’agit de protéger les élections canadiennes contre le type d’ingérence étrangère (principalement de la désinformation en ligne) dont on a été témoin aux États Unis et ailleurs dans le monde.

Par la même occasion, la collectivité de la sécurité et du renseignement a reconnu que l’ingérence d’origine humaine, que l’on dit « traditionnelle », avait été et continue d’être la plus importante menace envers les processus et les institutions démocratiques du Canada. Par exemple, dans l’aperçu qu’il a donné de la menace en 2021, le Groupe de travail MSRE a indiqué que les auteurs d’ingérence étrangère avaient principalement recours à des tactiques axées sur les interventions humaines [traduction] « en réaction, avant tout, à la façon dont le Canada organise ses élections […], mais aussi en raison du fait que les opérations d’influence HUMINT s’avèrent plus efficaces que les activités en ligne, compte tenu de la structure du système électoral canadien ». De fait, la prédominance de l’ingérence étrangère traditionnelle était connue avant 2019, et les expériences subséquentes n’ont fait que renforcer cette perception.

Malgré cette reconnaissance, les paramètres selon lesquels le Groupe de travail MSRE et le groupe responsable du PPIEM fonctionnent ne correspondent pas à la nature de la menace qui émane de l’ingérence étrangère traditionnelle.

À l’occasion d’un bilan postélectoral, un membre du groupe responsable du PPIEM a indiqué qu’aucune campagne d’ingérence d’envergure fructueuse n’avait eu lieu, et que l’élection avait été exempte de menace, si l’on fait exception de quelques éléments mineurs. Selon l’un des membres du groupe responsable du PPIEM, l’ingérence étrangère qui a eu lieu dans une circonscription particulière [**expurgé**] [traduction] « était sans importance pour l’élection » et, par conséquent, ne faisait pas partie du mandat du groupe. Pendant la même réunion, le directeur du SCRS a fait valoir que le [traduction] « plus important cas » d’ingérence étrangère par la RPC pendant l’élection se résumait aux événements survenus dans cette circonscription. Le directeur a également déploré que [traduction] « la machine » (le Groupe de travail MSRE et le groupe responsable du PPIEM) n’ait pas été conçue pour faire face à l’ingérence étrangère en dehors des périodes d’élections.

Contrairement aux opérations ponctuelles ou aux campagnes de grande envergure (notamment la désinformation en ligne menée à grande échelle), le renseignement sur l’ingérence étrangère traditionnelle dans les élections se veut plutôt granulaire et spécifique, et s’intéresse davantage aux activités que des particuliers mènent dans certaines circonscriptions. L’évaluation de l’incidence de ces activités au niveau des circonscriptions nécessite de recevoir et d’analyser continuellement tout le renseignement pertinent, ce qui est particulièrement difficile compte tenu de la brève période durant laquelle une élection se déroule.

De même, l’un des éléments centraux de l’ingérence étrangère traditionnelle est que celle ci se déroule sur le long terme et ne cantonne pas forcément aux périodes électorales. Bien que les activités du Groupe de travail MSRE se poursuivent l’année durant, sa capacité et son rythme de fonctionnement n’en sont pas moins réduits en dehors des périodes électorales. De plus, son principal centre d’intérêt demeure la période électorale ainsi que le résultat et l’intégrité du vote au jour du scrutin. En quelque sorte, la concentration sur ces aspects mine la capacité du Groupe de travail à s’attaquer à toutes les facettes d’une ingérence étrangère traditionnelle qui, pour sa part, ne se limite pas aux périodes électorales et menace les institutions démocratiques dans leur ensemble.

Il convient également de prendre en compte la présence de l’équipe du MRR qui représente AMC au sein du Groupe de travail. Le MRR est conçu spécialement pour fonctionner en ligne dans le but de surveiller les médias sociaux et de détecter les activités pouvant constituer de l’ingérence étrangère, notamment la propagation et l’amplification de la désinformation. Par contre, la capacité d’AMC à analyser le renseignement ayant trait à l’ingérence étrangère traditionnelle et de concevoir des mesures d’intervention contre cette ingérence n’est pas suffisamment représentée au sein du Groupe de travail. L’ingérence étrangère traditionnelle s’exerce souvent par l’intermédiaire [**expurgé**]. AMC pourrait être appelé à tenir un rôle important sur le plan de l’intervention (par exemple, l’émission de protestations officielles ou l’expulsion de diplomates) et de l’interprétation (par exemple, pour ce qui concerne la distinction entre « ingérence étrangère » et « activité diplomatique légitime »), rôle qui s’étend au-delà des limites du mandat exercé actuellement par l’équipe du MRR.

Enfin, le seuil que le groupe responsable du PPIEM respecte relativement aux annonces publiques portant sur l’intégrité d’une élection est fonction de l’ingérence étrangère générale et systématique, à savoir celle qui est exercée dans le cadre de campagnes de désinformation en ligne ou d’autres types de cyberactivités. Concrètement, cela signifie que le public pourrait ne recevoir aucune communication de la part du groupe responsable du PPIEM, même si de l’ingérence étrangère d’une certaine ampleur devait avoir lieu, pour peu que ladite ingérence demeure en deçà de ce qui est pourtant reconnu comme un seuil étonnement élevé.